![]()

国恩祭は天保4年(1833年)に始められたと伝えられています。明治維新の30余年前、天保の大飢饉の頃のことです。幕末の不穏な世情の中、旧加古・印南両郡の神職が集い、一種の組合を結成し、毎年両郡で一社ずつ臨時大祭を斎行することとしたのです。

旧加古・印南郡は東播磨の瀬戸内沿岸に位置し、現在の加古川市・高砂市・加古郡全域と姫路市・明石市の一部にまたがっていました。兵庫県神社庁の支部は、行政域に拘らず、国恩祭の伝統に基づき、かつてのまま、加古と伊奈美の支部を構成しています。云うならば、この祭事を契機にして文化圏を維持し、相互の協力関係を保っているのです。そして、現在は22社が加盟し、11社ずつに分かれて輪番で奉仕し、連綿と今に引き継がれています。

| 加盟神社輪番表 | |||

| 令和 | 加 古 郡 | 印 南 郡 | |

| 元(2019) | 12(2030) | 令和元年5月 阿 閇 神 社 | 平成31年4月 八幡神社(当社) |

| 2 | 13 | 高 砂 神 社 | 日 岡 神 社 |

| 3 | 14 | 泊 神 社 | 稲 根 神 社 |

| 4 | 15 | 尾 上 神 社 | 生 石 神 社 |

| 5 | 16 | 浜 宮 天 神 社 | 湊 神 社 |

| 6 | 17 | 荒 井 神 社 | 曽 根 天 満 宮 |

| 7 | 18 | 国 安 天 満 神 社 | 志 方 八 幡 神 社 |

| 8 | 19 | 崎 宮 神 社 | 大 塩 天 満 宮 |

| 9 | 20 | 御 厨 神 社 | 平 之 荘 神 社 |

| 10 | 21 | 粟 津 天 満 神 社 | 神 吉 八 幡 神 社 |

| 11 | 22 | 野 口 神 社 | 上 之 庄神 社 |

※輪番は諸般の事情により入れ替わることもあります。

※八幡神社(当社)・日岡神社・稲根神社の3社は、

加古支部に所属しますが、国恩祭の輪番では印南郡

に入ります。(加盟神社数の関係によります)

国恩祭神事式次第

【第1日目之儀】

・参進・修祓・一拝・開扉之儀・降神之儀・献饌・祝詞奏上・神楽奉奏・玉串奉奠・撤饌・昇神之儀・閉扉之儀・一拝・退下

【第2日目之儀】

・参進・修祓・一拝・開扉之儀・降神之儀・献饌・奉幣之儀・祝詞奏上・神楽奉奏・玉串奉奠・撤饌・昇神之儀・閉扉之儀・一拝・引継・退下

|

|

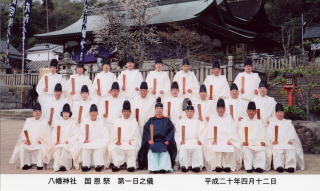

| 国恩祭第一日之儀・平成20年4月12日 神職集合写真 |

国恩祭第一日之儀・平成20年4月12日 神社総代集合写真 |

|

|

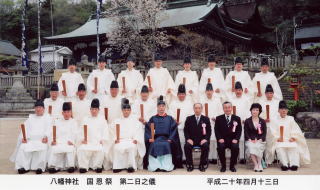

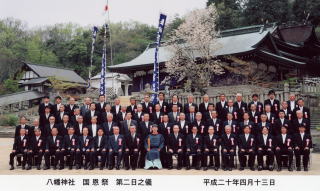

| 国恩祭第二日之儀・平成20年4月13日 神職集合写真 |

国恩祭第二日之儀・平成20年4月13日 来賓・神社総代集合写真 |

|

八幡神社 本殿・拝殿 画家 : 小川 英紀 師 平成20年斎行国恩祭にあたり、かつてより親交のあり、恩師である明石市在住の画家、小川英紀師に『八幡神社を描いていただけませんか』、と依頼いたしましたところ、快くお引き受け下さいました。 3月でまだ寒さも残る中、ご多忙にも関らず制作して下さいました。 心より感謝いたしております。 下記に師の画集より略年譜を紹介いたします。 |

| 1941年 | 小谷勘一、花子の長男として神戸市に生まれる | |

| 1960年 | 六甲学院高等学校卒業 | |

| 1960年 | 多摩美術大学油絵科入学 | |

| 1961年 | 多摩美術大学油絵科退学 | |

| 1961年 | 東京芸術大学美術学部油画科入学 在学中、当時の教授であった牛島憲之、山口薫、小磯良平の指導を受ける |

|

| 1962年 | サエグサ画廊二人展 | |

| 1965年 | 東京芸術大学美術学部油画科卒業 | |

| 1965年 | 東京芸術大学大学院美術研究科入学 | |

| 1966年 | 新制作展入選、ルナミ画廊二人展 | |

| 1967年 | 東京芸術大学大学院美術研究科修士課程修了 | |

| 1967年 | 東京芸術大学美術学部油画科研究室に1970年まで副手、助手として在籍 新制作展入選、ルナミ画廊個展、椎の会油絵展 |

|

| 1968年 | 新制作展入選、椎の会油絵展 | |

| 1969年 | 十騎会展、グループ「核」展 | |

| 1970年 | 明石短期大学(現神戸文化短期大学、神戸ファッション造形大学)専任講師勤務 明日香会展 |

|

| 1975年 | 明石短期大学助教授昇任 | |

| 1977年 | 夏季休暇を利用し、イタリアサンミニアート市でのAAII主催の美術研修に参加 | |

| 1980年 | 明石短期大学を退職 | |

| 1980年 | 神戸女学院中学部・高等学部に教諭として勤務 | |

| 1982年 | ギャラリー・パルパローレ「岡田山の四季シリーズ」個展 | |

| 1986年 | ギャラリーほりかわ「続 岡田山の四季シリーズ」個展 | |

| 1987年 | 夏季休暇を利用し、フランス、ベルギーを写生旅行 | |

| 1988年 | ギャラリーほりかわ 第1回ヨーロッパ風景水彩画個展 | |

| 1990年 | 夏季休暇を利用し、ドイツ、ベルギーを写生旅行 | |

| 1991年 | ギャラリーほりかわ 第2回ヨーロッパ風景水彩画個展 | |

| 1995年 | 夏季休暇を利用し、フランス、ベルギー、オランダを写生旅行 | |

| 1996年 | 夏季休暇を利用し、オーストリア、ベルギーを写生旅行 | |

| 1997年 | ギャラリーほりかわ 第3回ヨーロッパ風景水彩画個展 | |

| 1998年 | 夏季休暇を利用し、フランス、ベルギーを写生旅行 | |

| 1999年 | 夏季休暇を利用し、オーストリア、ドイツ、ベルギーを写生旅行 | |

| 2000年 | ギャラリーほりかわ 第4回ヨーロッパ風景水彩画個展 神戸女学院より半年間の自由研修期間を与えられ、主として北海道で制作 |

|

| 2001年 | ギャラリーほりかわ 日本の風景水彩画個展 夏季休暇を利用し、フランス、ベルギーを写生旅行 |

|

| 2002年 | 2001年12月に還暦を迎えたのを機に、「小川英紀 風景水彩画集」を刊行 | |

| 2003年 | 夏季休暇を利用し、オーストリア、ドイツを写生旅行 | |

| 2004年 | ギャラリーほりかわ 第5回ヨーロッパ風景水彩画個展 3月末画業に専念するため、神戸女学院中高部を退職 5月下旬から8月上旬まで、ベルギーのブルージュに滞在して風景画制作 |

|

| 2005年 | 4月上旬から6月中旬まで、南フランスを写生旅行 | |

| 2006年 | ギャラリーほりかわ 第6回ヨーロッパ風景水彩画個展 9月下旬から10月下旬までフランスを写生旅行 |

|

| 2007年 | 「小川英紀 風景デッサン集」を刊行 | |

戻られる場合はブラウザの戻るボタンか上部の

各ページのタイトルをクリックして下さい。